區統計局供稿(陸佳瑜)就業是最大的民生,是社會穩定的重要保障,也是經濟發展最基本的支撐。截止三季度末,“四上”單位企業數1813家,同比(下同)增長3.4%,期末從業人員數和勞動工資總體保持穩定。

一、“四上”單位從業人員情況

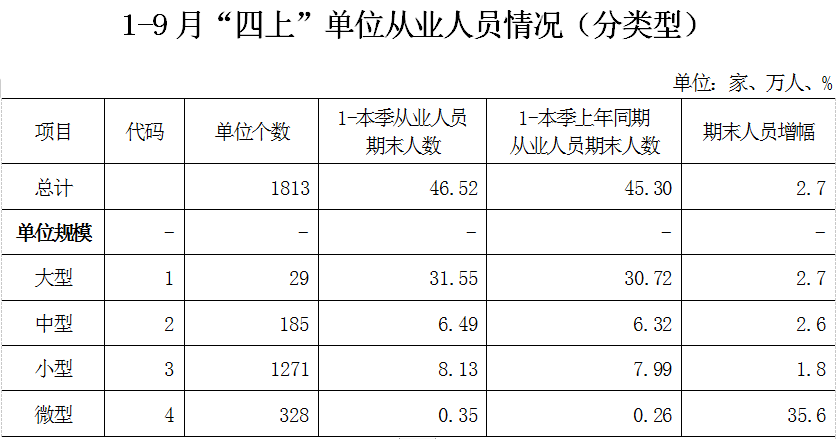

三季度末,通州區“四上”單位期末從業人員數46.52萬人,增長2.7%。其中,單位類型以私營、有限責任公司為主,合計占比90.1%,容納從業人員43.74萬人,占總人數的94.0%。

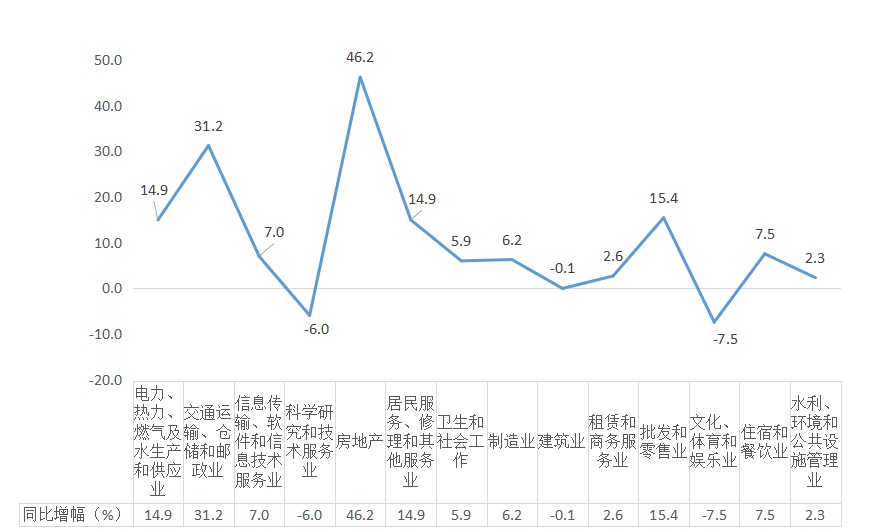

從行業分類看,與消費相關行業從業人員數增長明顯,文化、體育和娛樂業、居民服務、修理和其他服務業、住宿和餐飲業分別增長75.9%、39.4%、34.5%。用工密集型行業增速不快,建筑業從業人員數33.98萬人,占比73.0%,制造業從業人員數10.20萬人,占比21.9%,兩個行業從業人員數分別增長4.2%、0.6%。房地產行業承壓較大,從業人員數降幅明顯,下降61.5%。此外,科學研究和技術服務業、水利、環境和公共設施管理業、衛生和社會工作和交通運輸、倉儲和郵政業從業人員數略有下降,降幅均在4%以內。從企業規模看,大、中型企業吸納了全區超80%的從業人員,對全區就業工作起著極大的支撐作用。全區大、中型企業共214家,期末從業人員數38.04萬人,占“四上”單位從業人員總數的81.7%。其中,大型企業29家,期末從業人員數31.55萬人;中型企業185家,期末從業人員數6.49萬人。各體量企業從業人員數平穩增長,大型、中型、小微型企業分別增長2.7%、2.6%、1.8%,其中,微型企業從業人員數增長明顯,增幅達到35.6%。

二、“四上”單位從業人員平均工資情況

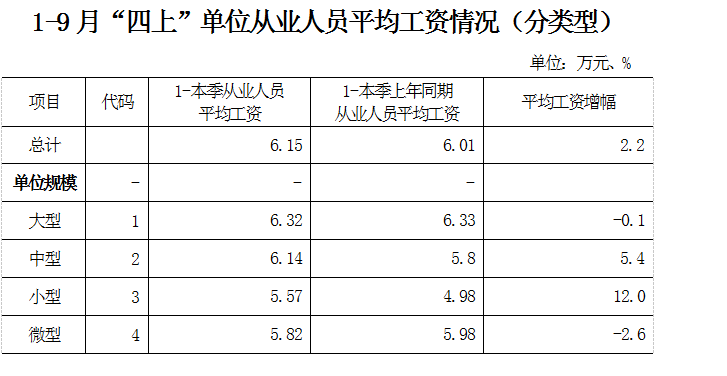

前三季度,通州區“四上單位”從業人員平均工資為61450元,較上年同期增加1324元,增長2.2%。

從行業分類看:3個行業平均工資下降,分別是建筑業下降0.1%,科學研究和技術服務業下降6.0%,文化、體育和娛樂業下降7.5%。其他11個行業平均工資保持增長。從企業規模看:中型企業、小型企業發展勢頭良好,平均工資上升,分別增長5.4、12.0個百分點。大型企業平均工資高于全區水平,達到6.32萬元,下降0.1%。

三、存在問題

(一)部分行業波動較大

三季度末,房地產行業期末從業人員數波動較大,相應使得其平均工資也有大幅變化。另外,文化、體育和娛樂業期末從業人員數增長75.9%,交通運輸、倉儲和郵政業平均工資增長31.2%。

(二)小微企業吸納就業效應需進一步放大

小微企業量大面廣,是穩經濟的重要基礎,也是擴大就業的重要力量。前三季度,大、中型企業經營情況的波動,決定著用工數量,影響期末從業人員數。而小、微型企業單位數占比達到88.2%,吸納全區18.2%的從業人員,其吸納就業的作用有待進一步發揮。

(三)營利性服務業規模較小

三季度末,我區規模以上營利性服務業單位共98家,占全區“四上”單位數的5.4%,吸納從業人員數雖有增長,但目前不到7000人,僅占全區“四上”單位從業人員數的1.5%。

四、對策建議

(一)擴充需求端

一是提升經濟發展質效,以經濟增長創造更多就業崗位,重點提升我區主導行業建筑業和制造業的發展水平,增加主導行業的從業人員容納量,穩定并做大就業基本盤。二是進一步提升服務業的就業吸納能力,大力發展批發零售業、住宿餐飲業、文化產業、信息產業,不斷拓展勞動者就業空間,提供更多的就業機會,提升就業基本盤的質量。

(二)優化供給端

一是對于存量待就業人員,積極組織社會職業技能培訓,提高勞動技術水平,推動靈活就業,促進再就業,讓勞動者有技術在手,有業可從。二是破除就業信息不對稱壁壘,搭建人力資源服務平臺,有導向性實施精準就業推薦,有針對性開展就業推介會,暢通就業雙向選擇通道,實現互聯互通。

(三)提升軟環境

一是加強惠企政策引導。完善助企紓困政策,加大援企穩崗力度,摸排企業難題,同企業形成合力,實現針對性幫扶,推動企業自主創新發展。二是加大招商引資力度。利用區位優勢,調整產業結構,合理配置資源,打破傳統人才競爭格局,優化人才劃定界限,為提高從業人員收入水平創造條件。三是創造良好營商環境。提升招商引資配套的各項公共服務的水平,進一步完善非戶籍人員科教文衛等社會保障性服務,補齊社會保障制度短板;加強對壟斷行業收入分配的管理與監督,保障低收入行業的最低工資標準,最大限度地縮小工資收入差距,確保社會和諧穩定,人民安居樂業。